【机情无限 精彩毕设】机械2025届毕业设计(论文)中期检查优秀案例分享第五期——PEMFC双极板仿生叶脉流场设计与优化

学生姓名:巩瑞

班班级级:热能2021-01班

指导教师:郑东

毕设题目:PEMFC双极板仿生叶脉流场设计与优化

一、概况

1.选题意义

在全球能源转型与绿色低碳可持续发展的大背景下,氢能作为一种清洁、高效的能源,被明确为未来国家能源体系的重要组成部分。质子交换膜燃料电池(PEMFC)是氢能高效转化的关键装置,而双极板是PEMFC的核心组件之一,其流场类型的设计与研究对提升PEMFC性能意义重大。传统双极板的流场存在气体分布不均匀、功率密度低、压降大等问题,难以具备良好的综合性能,限制了PEMFC的性能提升和商业化进程。因此,本文借鉴银杏叶脉的二叉状分枝结构,设计新型双极板流场,旨在通过优化流道几何参数,实现反应气体均匀分布、液态水高效排出及流动阻力的降低,从而提升PEMFC的综合性能。

2.任务分解

(1)文献查阅与整理:查阅国内外燃料电池双极板的文献资料,并对传统流场双极板进行建模。依据参照的文献建立PEMFC模型,进行模型验证,确保仿真分析的可靠性。

(2)对比模型的建立与分析:建立相同尺寸的传统流场(平行、蛇形、平行蛇形)的双极板,通过Fluent软件进行仿真分析,分析各传统流场的优缺点。

(3)仿生叶脉选型与建模:依据叶片形状与双极板形状的适应性、介质进入流场的相似性和叶脉分布均匀性进行叶脉的选型,对所选叶脉的结构特征进行分析。并进行仿生叶脉流场双极板模型的建立。

(4)结构、参数优化和对比分析:仿生叶脉流场双极板通过Fluent软件进行仿真运算,依据仿真结果(最大功率密度、气体分布云图等)进行优化,找到最佳设计方案。并将仿生设计的流场与传统流场进行分析对比。

(5)论文的撰写与修改。

二、已完成工作

1.文献查阅与模型验证。查阅国内外针对燃料电池双极板流道结构研究的文献,依据文献中的结构参数建立PEMFC模型,并进行网格无关性验证与模型验证,如图1所示。仿真结果表明,仿真数据与实验数据吻合良好,验证了模型的可靠性。

图1 模型参数及模型验证

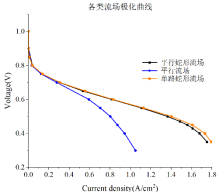

2.对比模型的建立与分析。本文建立了具有平行流场、蛇形流场、平行蛇形流场的双极板,将它们分别装配到PEMFC中进行仿真计算,得出如图2所示的极化曲线与功率密度曲线。

(a)极化曲线 (b)功率密度曲线

图2 各类传统流场PEMFC的性能曲线

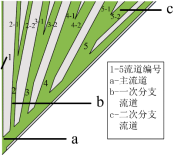

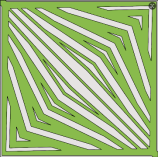

3.叶脉的选型以及初始模型的建立。叶脉类型有分叉状脉、掌状网脉、羽状网脉等。在众多叶脉中,由于分叉状脉中的银杏叶脉具有近似三角形轮廓,以其最长边对称可形成正方形轮廓;叶脉从叶柄分叉后呈放射状向外扩散,与双极板中反应气体进入流场的方式相同;且银杏叶片具有均匀的二叉分枝叶脉,无中脉,营养物质分配更均匀,流动阻力小。故作者选择银杏叶脉作为双极板流场的仿生类型,模仿其二叉分枝方式,建立了仿生银杏叶脉流场双极板的初始模型,称为模型1,其流道排布与结构如图3所示。

图3 模型1的结构

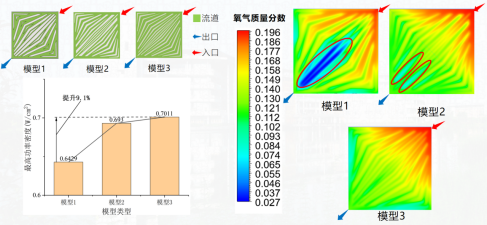

4.初始模型的仿真分析与优化改进。图4为仿生叶脉流场优化改进的过程。首先对初始模型1进行CFD计算, 其最大功率密度为0.6429W/cm2,低于平行蛇形流场与蛇形流场,比平行蛇形流场低8.41%,但其气体进出口对角线及其附近氧气质量分数分布过低。为此,作者重新进行流道设计。本次模型重新进行了流道排布,除了使流道与脊的宽度比接近1:1,从而让流道排布更均匀之外,还将二次分支流道的拐角变大,改善气体分布均匀性并降低压降,设计的模型称为模型2。经过仿真分析,模型2的最大功率密度为0.6930W/cm2,相比模型1提升7.8%,另外通过其阴极侧氧气分布云图可知,在流道进出口对角线附近仍存在氧气质量分数较低的区域。为解决上述问题,对模型2进行优化改进,同样对流道与脊的宽度以及一级分支脊夹角进行调整,得到的模型称为模型3,并对其进行仿真分析。对三个模型横向对比分析可发现,模型1到模型3的最大功率密度逐步提升,氧气分布逐渐均匀,且模型3相比模型1最大功率密度提升9.1%,相比模型2提升幅度有限。由此可知,模型3的结构可视为目前结构优化的最优解。

图4 仿生银杏叶脉模型的优化改进

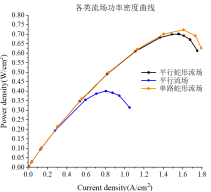

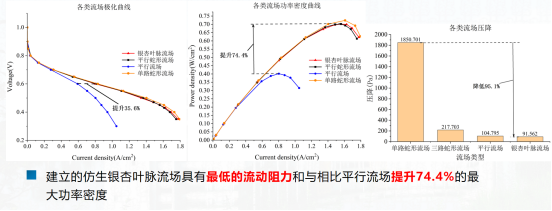

5.仿生银杏叶脉流场与传统流场的对比分析。各流场的输出性能与压降如图5所示。设计的银杏叶脉流场双极板,最大功率密度相比平行流场提升74.4%;在工作电压为0.6V的常用工况下,银杏叶脉流场的电流密度比平行流场高35.6%。

由于流动阻力影响燃料电池推动气体流动所需的功率,进而影响燃料电池净输出功率。作者进行了阴极进出口压降的对比,银杏叶脉流场流动阻力最低,相比蛇形流场压降降低95.1%,减小了推动气体流动所需的功率。

图5 仿生银杏叶脉流场与传统流场的输出性能和压降分析

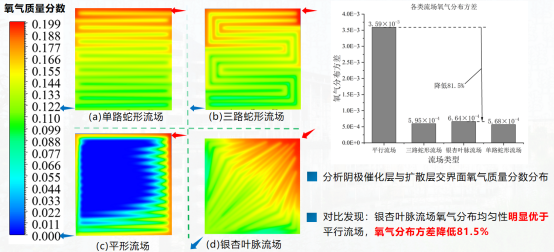

为更加直观地描述燃料电池阴极侧CL与GDL交界面处的氧气质量分数分布的均匀性,作者对上述交界面处的氧气质量分数分布方差进行了计算,结果如图6所示。可知,银杏叶脉流场氧气分布均匀性明显优于平行流场,氧气分布方差降低81.5%。

图6 仿生银杏叶脉流场与传统流场的氧气分布均匀性对比

三、下一步工作计划

1.模型优化整理:对模型优化结果及优化过程进行深入分析,包括对模型优化过程中几何结构参数的变化进行分析,并探究造成功率密度和气体分布均匀性变化的原因。

2.模型实验验证:为进一步验证仿生银杏叶脉流场的性能,计划进行实物加工及实验验证。

3.完成完善论文。

问题一:你设计的仿生银杏叶脉流场双极板是怎样体现仿生设计的,相比传统流场的优势在哪里?

回答:关于仿生设计,首先,银杏叶脉输送营养物质进入叶片的方式与PEMFC内反应气体进入双极板流场区域的方式是相似的,均由一个总流道分支为多个流道来实现介质的扩散;其次是设计的流道模拟了银杏叶脉的二叉分枝结构,使得反应气体分布更均匀。相比传统的平行流场,在入口段的气体分配更均匀,且最大功率密度提升了74.4%。相比传统的蛇形流场,虽然最大功率密度相近,但流道进出口压降得到了极大的改善,降低了95.1%。

问题二:流道进出口压降的降低对于PEMFC有什么影响吗?

回答:反应气体输送进入电池通常需要空气压缩机的参与,这一过程需要消耗额外的能量。流道压降的降低会减少空气压缩机的功耗,从而提高燃料电池的净输出功率。此外进出口压降的降低会使燃料电池密封难度减小。

本设计围绕质子交换膜燃料电池(PEMFC)双极板仿生叶脉流场开展设计与优化,在经历模型验证、叶脉选型、仿生结构优化改进等过程后,达成预期优化目标。设计的仿生银杏叶脉流场双极板使得PEMFC同时具备了低反应气体流动阻力与高功率密度输出性能。

科学研究应是一个由兴趣驱使研究的过程,研究的灵感常常来自于身边看似微不足道的事物。就作者进行的这项研究而言,在对燃料电池基本知识熟练掌握的基础上,首先要对自然界中经过长期演化的植物叶脉结构存有求知心,分析其叶脉结构与叶片外形的适配性。然后将植物叶片与双极板联系起来,分析两者的相似之处,进而能设计出适合PEMFC双极板形状的仿生叶脉流场,设计出的流场自然也能使PEMFC具有良好的性能。

在本设计进行的过程中,特别是对研究初期的软件学习以及研究中期仿生叶脉流场的优化改进的过程中,常会遇到仿真计算结果异常、流道结构优化效果不显著等问题。面对上述问题时,在长时间努力尝试解决无果的情况下,便会陷入焦虑之中,幸有郑东老师的耐心指导与倾囊相授,以及同学们的相互协作,为作者提供了解决问题的思路与不竭动力。